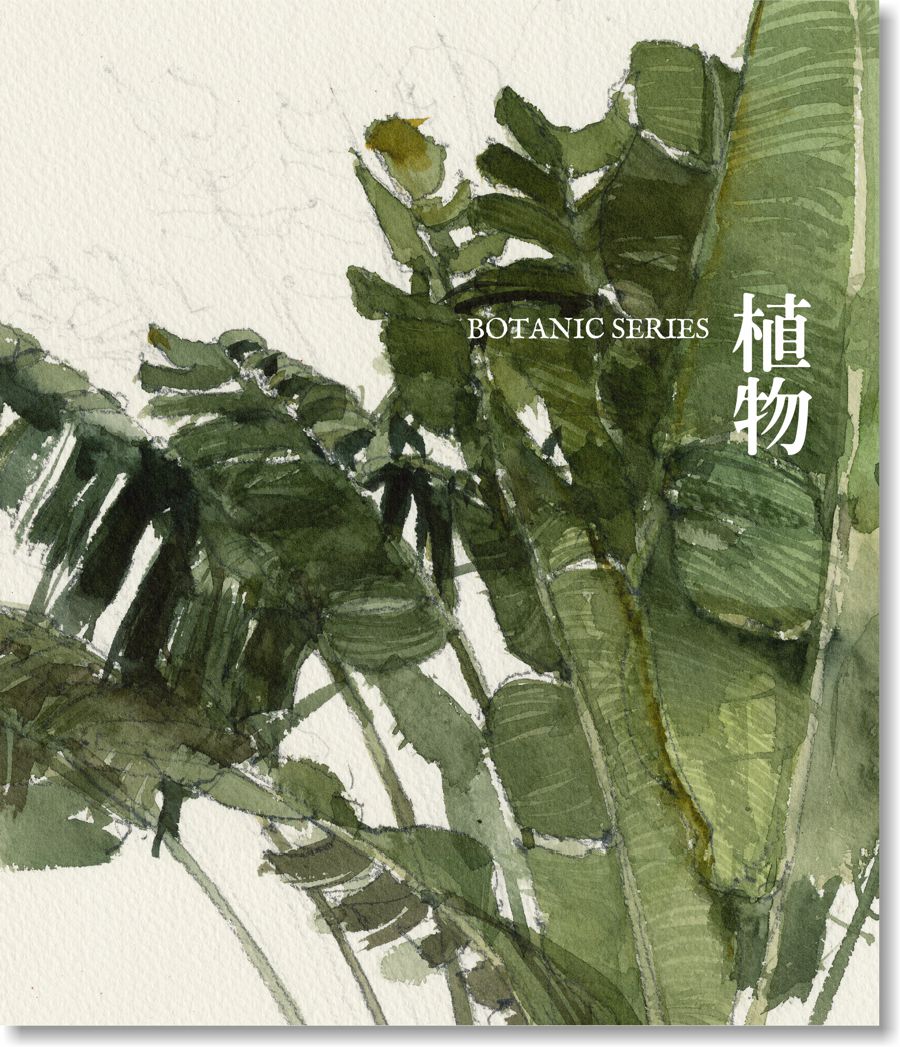

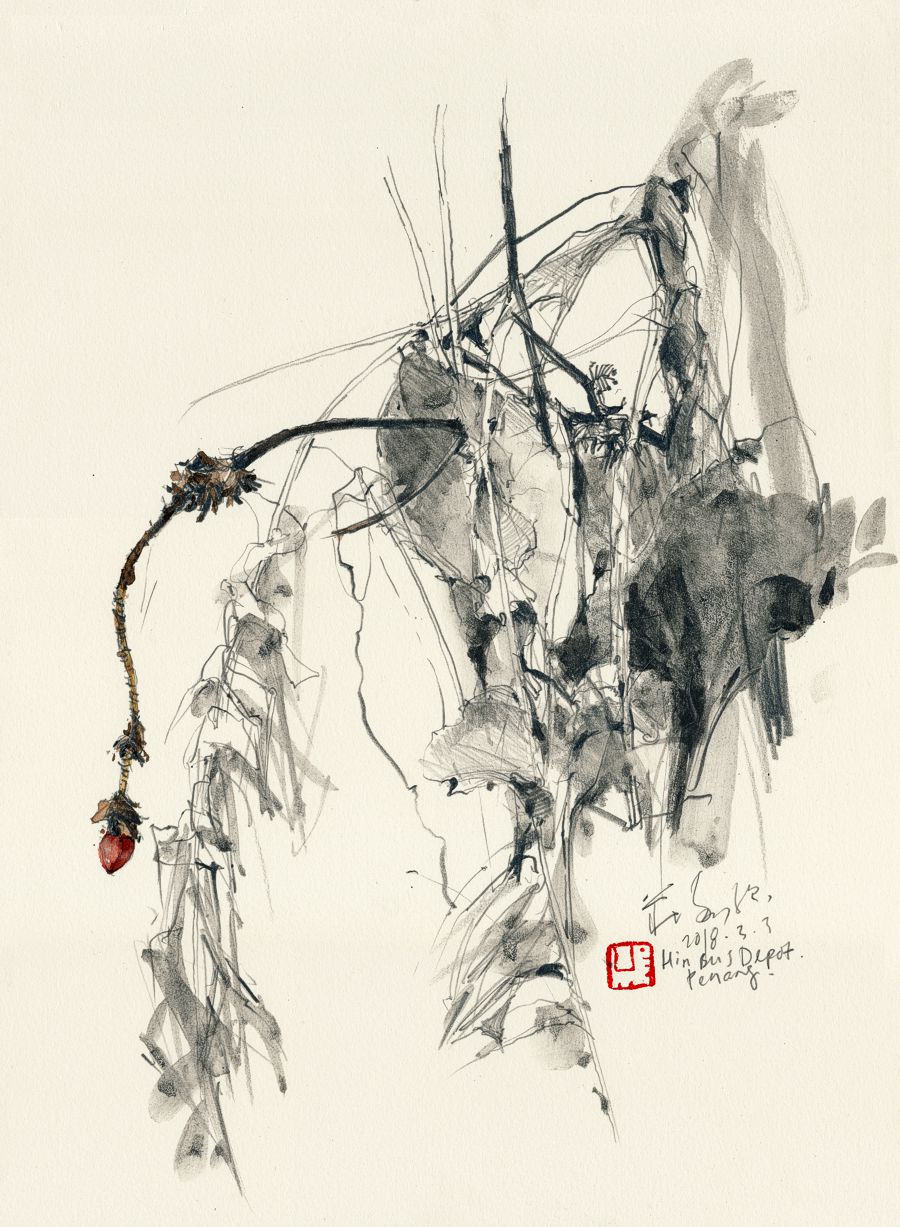

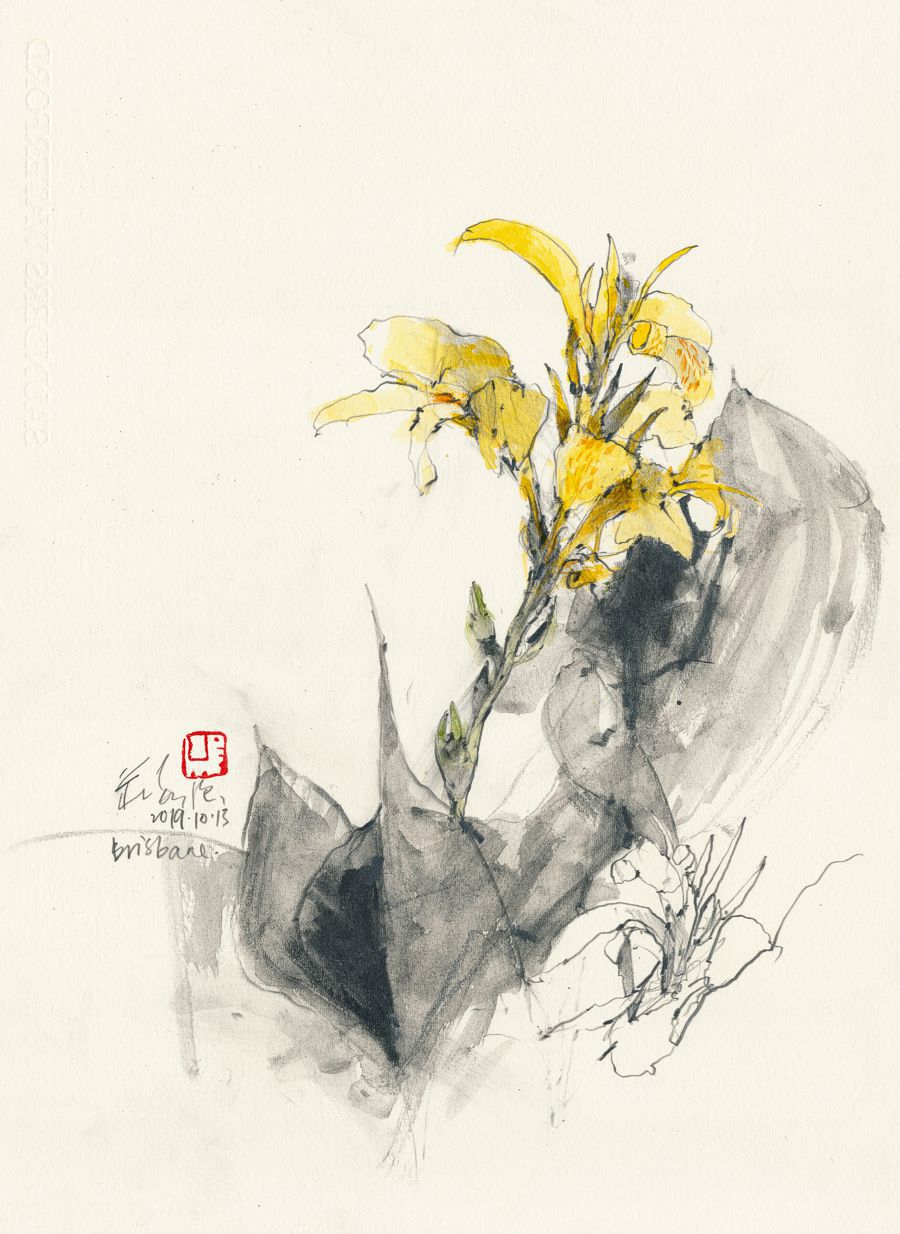

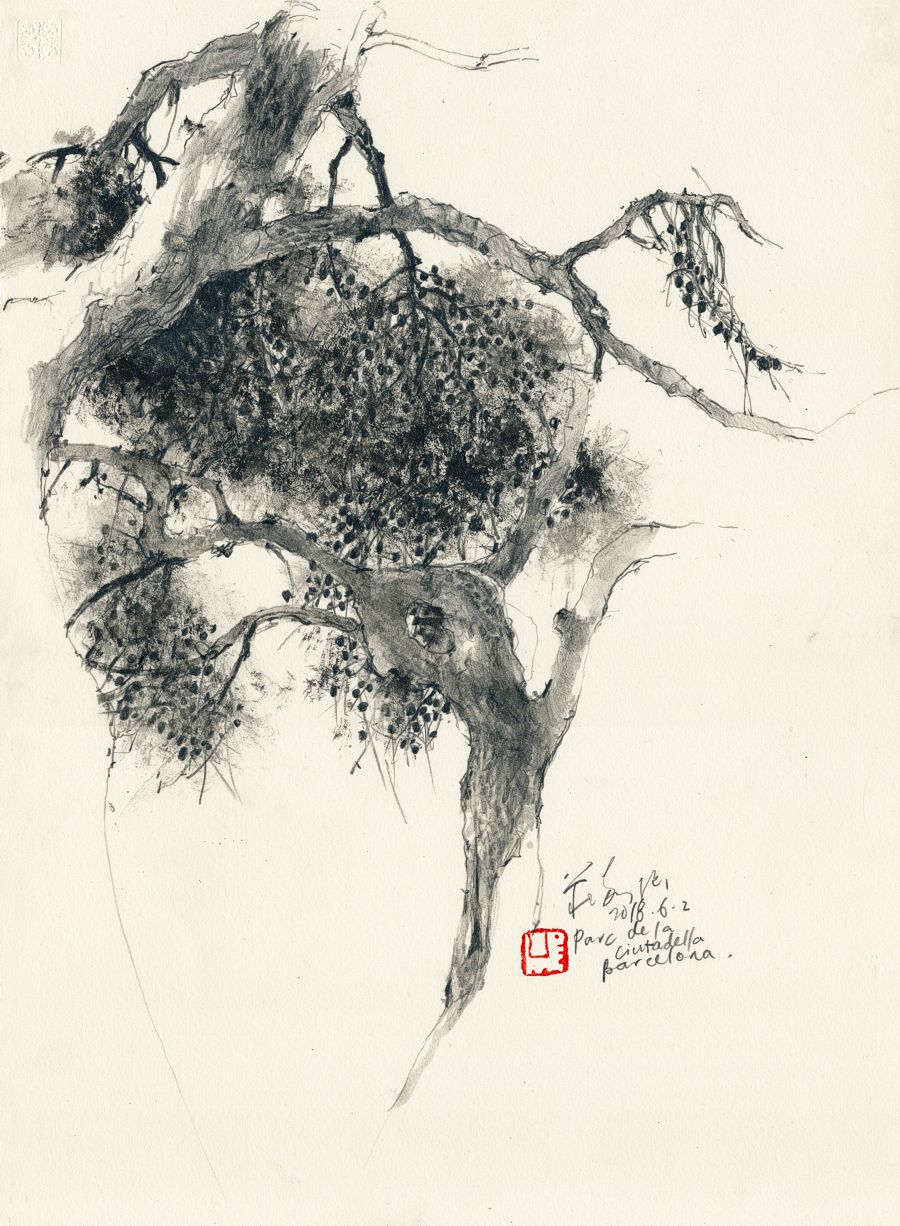

《植物系列》收錄了我這幾年的植物寫生素描作品。主題有樹木、樹枝、蘆葦、盆栽、棕櫚、花卉和果實等。所有作品皆為實地或靜物寫生。媒介分「石墨水彩」和「水墨水彩」兩大類。

First edition: 2021

Format: 210 x 180 mm / PDF e-catalogue

Pages: 58

Download free PDF catalogue:

Botanic Series

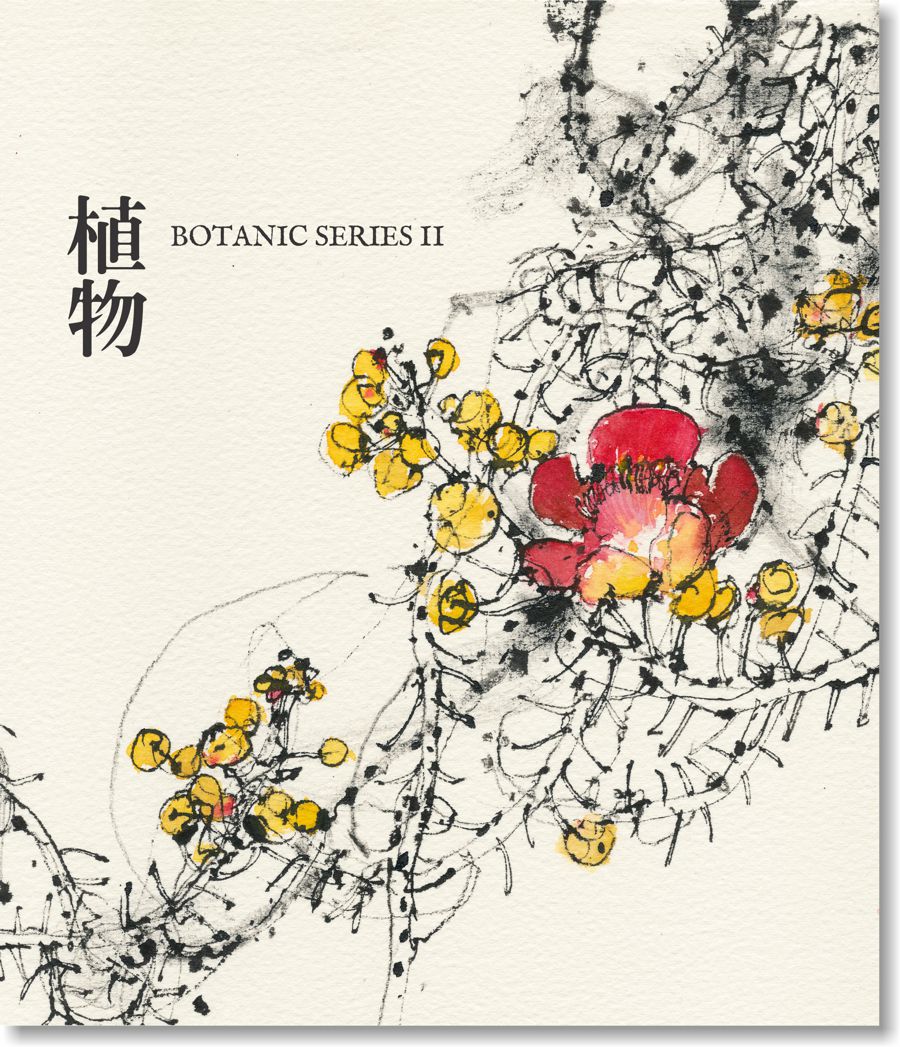

First edition: 2022

Format: 210 x 180 mm / PDF e-catalogue

Pages: 62

Download free PDF catalogue:

Botanic Series II

三十年前我開始以素描寫生為創作媒介,主題是家鄉––「檳城的老建築」。我出生於檳城,從小在喬治市長大,老城的大街小巷、廟宇宗祠都是我穿梭遊樂的地方。建築很自然就成為我的主題。那時候的喬治市尚未入遺!

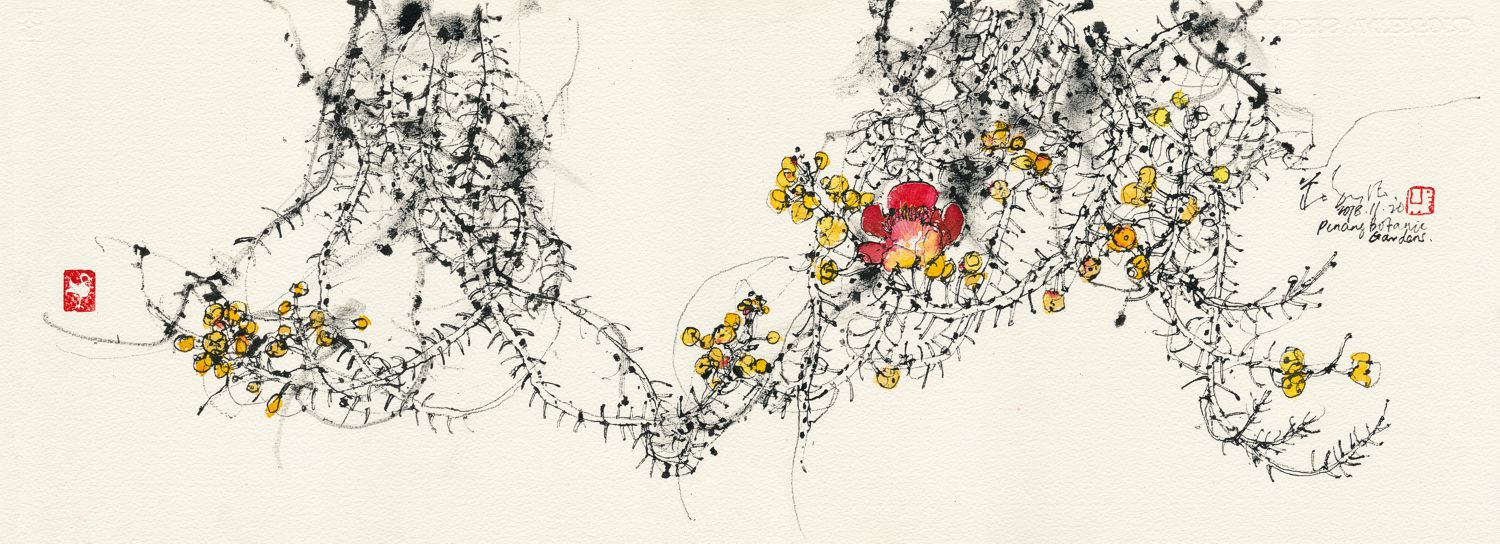

除建築外我也對其他題材感興趣如:靜物、動植物、自然風景等。離我工作室不遠便是檳城植物公園,每逢周六早上我常和太太一起到去散步、看看大自然。偶爾也畫畫公園裡的樹木花草。

開始時我對棕櫚科植物最有興趣,因為其殘缺的葉子是自然造型美。大自然的線條讓我著迷。後來我也留意其他樹木花草,發現大自然是處處可入畫。問題是我要如何去發掘和捕捉?

以自製枯枝筆沾墨所畫的線條有「中國書法」線條美。與其說是「畫」線,我更喜歡稱之「寫」線。我試圖將書法的頓、揚、提、按溶入線條中,以使線條富有節奏和音律感。我喜歡有音樂性的畫面,構成的主要成分––「線條」本身就需具備那條件。我覺得吸引人的線條是具備音樂性及感情的。

筆和紙接觸時是可有情感的。除了枯枝筆,鉛筆所畫的線條也可有相同的感覺。

2009年因緣巧合我加入了「城市速寫」(Urban Sketchers)這個世界性組織的大家庭並活躍於其中。也因「城市速寫」認識了世界各地愛好寫生的畫友。有時也受邀到不同城市交流和辦工作坊。工作坊多為「枯枝水墨素描」,以建築寫生為主。我認為「枯枝水墨」只是一種繪畫媒介。使用原因是其有機和不確定性較易表現線條的「書法性」。工作坊的最終目的是經由該媒介去探索和發掘線條美。最後找到屬於個人風格的線條。

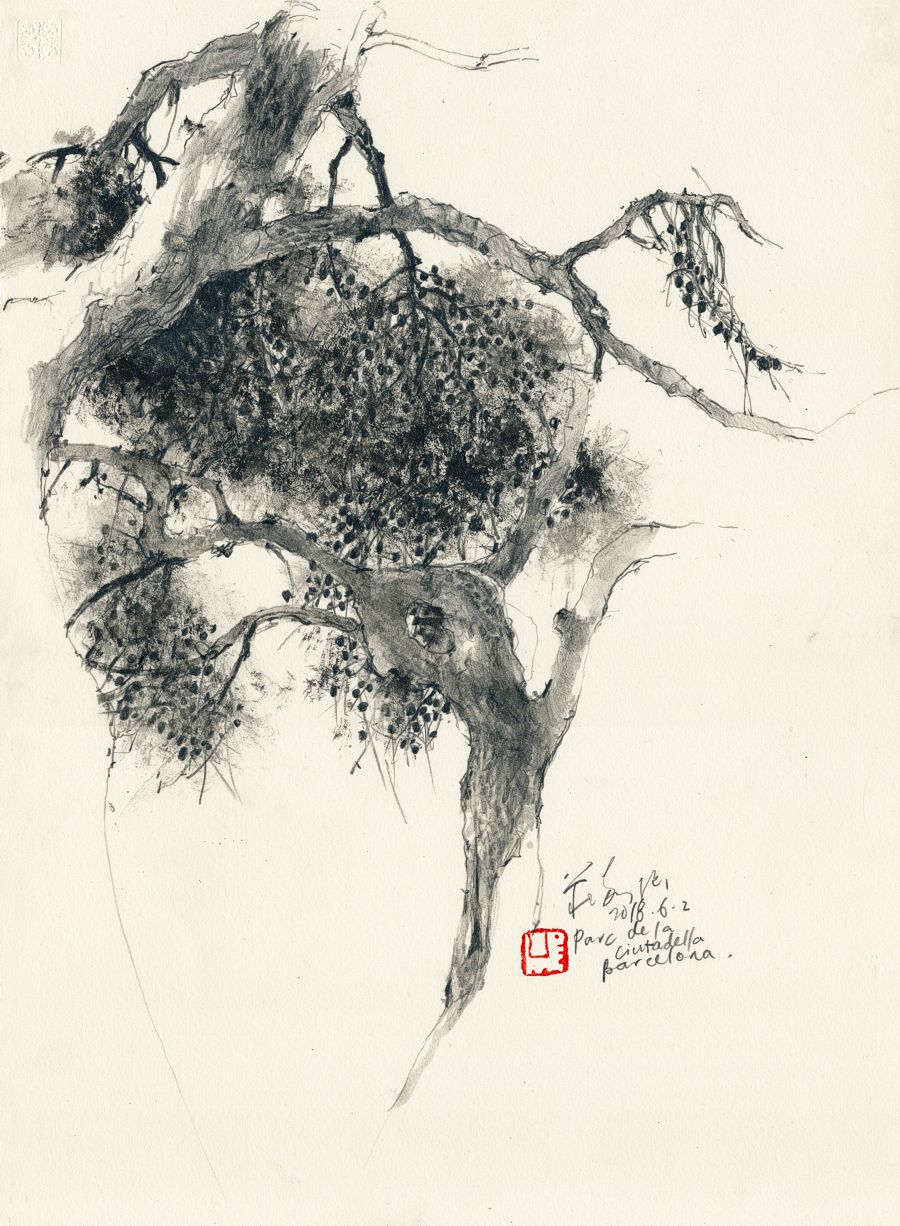

工作坊之餘,我也藉機到世界各地寫生,參觀美術館,增廣見聞。2017年的巴黎素描工作坊和旅行期間,我在近萬神殿的一間美術社發現了由葡萄牙所生產的水溶性石墨(ArtGraf)。其成分和普通鉛筆差不多但特點是可溶於水並能以水彩筆作畫。我通常將它和鉛筆一起使用,如此可兼有鉛筆及畫筆作畫之樂趣。

水溶性石墨成分顆粒較粗,易沉澱於中紋水彩紙表面凹處。運用得當有特別效果。認識了這「特別」又「好玩」的媒介後,我畫了一系列植物和靜物素描。

石墨鉛筆是素描最基本的媒介,初學者容易入門。雖只單色,但變化多端。其原理和水墨畫中的「墨分五色」一樣,單色也需有層次。不同品牌的鉛筆乍看一樣,如仔細研究,質地和顏色還是有細微差別。有些鉛筆顏色偏冷色調,有些偏暖。

紙張選擇也有差異。含棉量較高的水彩紙感覺較軟,相反的含棉量較低的紙,筆觸就感覺稍硬。我偏好山度士(Saunders Waterford)水彩紙,因為它紙色略為米黃有復古感。一般我會選擇熱壓(hot pressed)滑面水彩紙,如要表現一些特別質感的題材如細密的大樹,我就改用冷壓(cold pressed)中粗面水彩紙。

有時我會在黑白石墨鉛筆畫面加局部水彩。「加」和「不加」完全憑自己的感覺。有些顏色可畫龍點睛,例如花卉和蔬果的局部顏色。

更多時候我還是鍾情於單色鉛筆素描,如以下的「樹木系列」。

「大自然」是我最好的老師。每每創作遇到瓶頸時,走入大自然、觀察大自然、學習大自然,就會有所啟發。花草樹木不會相互比較,因每一個體都是獨特的。僅以此畫冊獻給我身邊每一個獨特的生命和陪伴我散步的太太。

Leave a Reply